Si

analizamos la televisión por cable, vemos que el control remoto representa uno

de sus fundamentos. La experiencia de cambiar canales, de fragmentar no sólo

las imágenes y el sonido y los contenidos (podemos pasar de un informe sobre

drogas a un partido del Real Madrid) sino de fragmentar también el mapa del

conocimiento que nos vamos armando, no sería posible sin el control remoto. La

idea del rating y la medición de audiencia, sin la posibilidad frenética del

cambio de canal, tendrían otro ritmo. Habría menos programas y durarían más

tiempo y resurgirían los formatos ómnibus. Debo pues, a un control remoto y a

esa práctica quirúrgica del

zapping el

haber dado una noche, desde mi cama, con una película que recién empezaba. Los

títulos anunciaban de entrada a Harrison Ford, que ha sido Han Solo y ha sido

Indiana Jones. Otros actores de Hollywood comparten ese poder, esa posibilidad

tan particular de la otredad. Uno imagina a Ian McKellen llegando a un coctel y

presentándose:

-Hola,

qué tal, mi nombre es Ian McKellen pero también soy Gandalf y Magneto.

Me

quedé a ver quién sería esta vez Harrison Ford. La respuesta me acompaña hasta

hoy: el detective Rick Deckard.

La

película –un clásico de culto de la ciencia ficción- era Blade Runner, que me deparó varias felicidades que comenzaron esa

misma noche. Su director era Riddley Scott. Dos película suyas, dispares, ya me

gustaban sin saber que eran de él: Alien y

1492: La conquista del paraíso, con

la actuación en ambas de Sigourneay Weaber. En la primera, como parte de la

tripulación de la nave espacial Nostromo, un carguero que llega a una colonia

en otro planeta donde ocurren cosas extrañas. En otra, encarnando a la reina

Isabel la católica. En Blade Runner,

Scott vuelve sobre el mismo tópico de “mundo nuevo” y “orden alterado” donde

por momentos el cazador es la presa. En Alien

porque la criatura considerada un animal salvaje demuestra ser una máquina

de matar. En 1492 porque los

españoles, violentos con los nativos, son sin embargo acosados por el medio

ambiente y por sus propias intrigas. En Blade

Runner el escenario vuelve a ser futurista pero no está tan rigurosamente

diseñado. No hay paisajes bucólicos ni criaturas de pesadilla. Hay más bien un

futuro que no llega a ser del todo distópico, donde asistimos a una geografía

urbana de Los Ángeles que tiene mucho de Tokio o de Beijing. Los asiáticos

dominan ese futuro, como en La rosa roja

de Nissan de John Holloway. Hay una sociedad global de consumo que se

anuncia todo el tiempo en pantallas gigantes y en edificios “inteligentes”. No

es el futurismo marciano berreta de Total

Recall, película de pobre y elemental argumento. La ciudad que piensa Scott

–Los Ángeles 2019- es verosímil. Su arquitectura triunfa sobre la realidad,

porque se parece a Nueva York o Tokio, ciudades “globales”. Algunas cosas -como

una publicidad de Coca Cola- colaboran para que aceptemos ese futuro. Nada nos

cuesta imaginar su continuidad. Pienso que aceptamos ese futuro porque está

construido con los familiares elementos del presente. Cabe preguntarse: ¿no

habremos construido igual nuestro pasado?

Blade Runner presenta entonces un

escenario bien hecho, que aceptamos, pero no se demora en ello. El juego

estético es necesario para el argumento y es también el que permitían las

condiciones materiales de 1982. Lo que

vale en la película, basada en el libro ¿Sueñan

los robots con ovejas eléctricas? de Phillip Dick, es la condición existencial

de los personajes, la forma en la que encajan en el mundo, la manera en la que

se valoran entre sí y sobre todo la idea que cada uno tiende de sí mismo y de

la vida. Ya en la primera escena somos interpelados, cuando asumimos como

propio el interrogatorio al que someten a un recluso llamado León. La

prueba, que se llama test de Voight-Kampff, la lleva a cabo un inspector que

fuma y toma café. Consiste en una serie de preguntas para determinar si el

paciente es o no humano. Hay una mesa, una máquina que mide las funciones

vitales al responder analizando el iris, un ventilador de techo. El test

arranca así: usted camina por el desierto y encuentra una tortuga dada vuelta,

calcinándose al sol. Sin embargo, no la ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué, León? León

se altera, no sabe qué decir. El inspector le pide que se relaje, es sólo un test.

Le pregunta entonces por su madre. León lo asesina.

León

es un replicante. Modelo Nexus-6. Es decir, alguien que replica pero no es –a

diferencia del actual concepto de clon- un hombre. Es sintético, pues no tiene tras

de sí todo el desarrollo y los conflictos humanos. No tiende a la filosofía,

más bien a la reacción. El razonamiento es mecánico pero lúcido: ejecutan

tareas calificadas en guerras y en colonias del espacio exterior. No poseen

recuerdos. Tienen mejoras: son más fuertes que un ser humano promedio y sanan

más rápido. Casi no sienten dolor. Su vida útil no supera cuando mucho los

cuatro años. La obsolescencia programada también es típica de la industria

asiática. Continuamente son reemplazados por la Tyrell Corporation. Su

diseñador es un perfecto ñoño llamado J. F. Sebastian que vive en un edificio

en ruinas, rodeado de muñecos vivos que él mismo diseñó para que le hagan

compañía.

Después

de matar al inspector durante la prueba Voight-Kampff, León se escapa junto a

otros tres replicantes Nexus-6. Roy Batty, un comando, Zhora, que es una

trabajadora sexual entrenada como asesina y Pris, una especie de juguete

sexual. Esta fuga no es producto del

oportunismo. Este grupo de prófugos es liderado por el más inteligente y

lúcido, Roy Batty. Este replicante es un soldado excepcional, lo que diríamos

“un fuera de serie”. Un producto que se salió de la cinta de montaje y se

“individuó”. Es interesante leer al personaje de Batty en paralelo a la

alegoría de la caverna de Platón -que a su vez poder cruzar con el centralismo

de Neo de Matrix- y ver a ese

individuo de la especie que hace, en relación al grupo, un salto cualitativo.

En este caso, ese salto está dado por la fuerza del despertar simbólico; el

descubrimiento de la vida más allá de la vida o la caída del mundo fenoménico

que percibimos a través de los sentidos: la realidad no es el mundo de las

formas tal y como lo solemos advertir. Inesperada, indeseablemente, estas

preguntas empiezan a surgir en la cabeza de Batty y los otros. Así que se

escapan y viajan en secreto a la Tierra. Su plan –íntima misión prefigurada por

el líder- es dar con su creador y averiguar cuánto tiempo más de vida les

queda. A contramano de todos los replicantes, Batty se ha dado cuenta de que

morirá. Su personaje exije, para ser verosímil, ese miedo tan humano. Batty ha

dejado de ser una cosa en el instante mismo que descubre que ocupa un tiempo

histórico, signado por dos fechas: la del nacimiento y la de la muerte.

Alarmados

por la fuga –y porque desconocen las intenciones legítimas de la misma- las

autoridades llaman al último de los Blade Runner, el detective retirado Deckard.

Más tarde, cuando Deckard esté en la jefatura de policía, quedará claro que

Blade Runner hace alusión a un pesquisa, un cazador. Lo vemos comer en un

puesto callejero chino. Lo aborda Gaff, un policía que se la pasa haciendo

pequeñas figuras de papel, esas que los orientales llaman origami. Lo

interpreta Edward James Olmos, que se hizo famoso haciendo al teniente Castillo

en División Miami. Gaff le informa que su antiguo jefe –llamado Bryant- lo

quiere ver porque hay un “trabajo”. Bryant, más tarde, lo pone al tanto de la

fuga y del trabajo que debe hacer. Es curiosa la palabra que usa para referirse

a los replicantes: “portapieles”. Cosifica lo que en origen ya es una cosa. La

otredad es abordada en la película de un modo serio pero a la vez sutil. Es un

policial disfrazado de ciencia ficción que nos engaña: nos pone del lado de lo

que creemos bueno porque es lo aceptado, y nos hace odiar lo que “tenemos” que

odiar. La condición de replicantes pasa a segundo plano para nosotros.

Haberse fugado los convierte en enemigos de la sociedad y la policía debe

atraparlos como sea. Natural, instintivamente, apoyamos a Deckard. Jugamos,

también, a ser nosotros el detective que porta placa, arma y está mal afeitado.

Por todo eso, no podemos ver que nos cazamos a nosotros mismos.

Deckard se dirige junto a Gaff a la Compañía Tyrell.

Lleva un maletín de donde saca una máquina idéntica a la que vemos al comienzo

de la película y le hace a Rachel –secretaria de Tyrell- el test Voight-Kampff.

Para la mayoría de los replicantes, unas pocas preguntas bastan. Rachel agota

el test. Recién en la última, que incluye una comida con perro hervido, Deckard

la descubre. Tyrell pide a Rachel que se retire. Sabe que Deckard lo ha

descubierto, pero también sabe que está asombrado. Jamás ha visto un replicante

como Rachel. Ella es única, le dice. Un experimento, un replicante cuya

esperanza de vida superará con gran amplitud los cuatro años promedio de todo

replicante ordinario. Un replicante con recuerdos implantados, que le permiten

mantener un equilibrio emocional.

Hay

una escena de gran crueldad en la película. Es cuando Deckard persigue a la

replicante prostituta, Zhora, y la mata.

Zhora había conseguido trabajo en un cabaret. Hasta allí llega Deckard, guiado

por una escama artificial de serpiente encontrada en el departamento de León.

Cuando Dekard llega, Zhora se encuentra justo haciendo su show, bailando con

una serpiente enroscada en su cuerpo lleno de purpurina. Al llegar a la Tierra,

ella había elegido abrirse. Quería –como tantos- disfrutar lo que le quedaba de

“vida” sin hacerse preguntas. Las preguntas las traía Deckard. Y también un

arma. En un momento del interrogatorio, Zhora se siente acorralada y sale

corriendo. Deckard la persigue y le dispara por la espalda, ya en la calle. En

primera instancia, sentado con un tarro de pochoclo en el cine, cualquier yanqui medio habrá aplaudido en su

momento la caída del primero de “los malos”. Pero, ¿valía matar a alguien cuya

muerte no tardaría mucho en llegar? ¿Alguien que sólo buscaba llegar a ese

final sin molestar a nadie? ¿Matar a alguien solamente por intentar enfrentar

sus miedos? Deckard mata porque le mandan matar, además. Su obediencia debida

lo vuelve más intolerable aún. Después del tiroteo, a Deckard le informan que

también hay que retirar a Rachel, la secretaria de Tyrell.

Deckard

comienza a seguir a Rachel, desde lejos. De pronto, León –que ha presenciado la

muerte de Zhora- lo sorprende y lo ataca. Deckard lleva las de perder pero es

Rachel quien –sabiéndose observada- regresa sobre sus pasos y mata a León con un

arma que lleva consigo. Más tarde, ella irá hasta el departamento de Deckard

–donde hay un piano- a buscar respuestas y a demostrarle que es humana.

Deckard, que ha tenido acceso al expediente de fabricación de Rachel y por ende

a las memorias que le implantaron, se empecina en hacerla sufrir. Le dice que

aquel recuerdo de la araña en su ventana, cuando niña, es falso. Que nadie

sabía de aquel miedo. Él lo supo leyendo su expediente. Una escena pasa

desapercibida, porque la asociamos a un momento romántico que tiene lugar al

piano –puesto allí sólo para justificar el eje central de la película- pero que

hacia el final te rompe la cabeza, partiendo en mil pedazos el espejo donde

reflejamos nuestro propio concepto de

los demás. Se trata de un unicornio blanco que atraviesa un bosque, imaginado

por Deckard. La imagen nos sugiere –nos hace saber- que se ha enamorado de

Rachel y por ello entrado en un conflicto.

Mientras

tanto, Batty no se ha quedado quieto. En una visita a un asiático fabricante de

ojos –a quien apura- obtiene el nombre de J. F. Sebastian, un diseñador

genetista que sabe cómo llegar hasta Tyrell. Antes de matar al asiático, le

dice “no sabes las cosas que he visto con tus ojos”. Pris se hará pasar por una

chica de la calle para acceder a su departamento y dejar luego entrar a Batty.

Sebastian es un ñoño que vive rodeado de muñecos que hablan y caminan, en un

inmenso edificio en ruinas. Cuando Batty conoce a Tyrell –nuestro equivalente a

Dios- descubre a un ser inferior y lo mata junto con Sebastian. Ni bien es

puesto al tanto de estos homicidios, Deckard va hasta el departamento de

Sebastian. Pris, que se esconde a plena vista, disimulada entre tantos otros

muñecos como si ella también lo fuera, lo sorprende. Él le dispara y la mata.

Se recupera y comienza entonces a buscar a Batty por todo el edificio,

sosteniendo una lucha que llegará hasta la terraza e, incluso, a otro edificio.

Sobre el final, vemos cómo Batty le salva la vida a Deckard –sí, al que asesinó

a los suyos- cuando este resbala al saltar y queda colgando de una viga. Comprende

que nada logrará matándolo, entiende lo absurdo de la venganza. Los cuatro años

de Batty están llegando a su fin. La lucha lo ha deteriorado. Él, un comando creado para la guerra, morirá

habiendo ascendido como ser: le ha perdonado la vida a su cazador, como Jesús

le pidió a Dios que perdonara a los romanos por no saber lo que hacían. Batty

ha aceptado su destino. “¿Es toda una experiencia vivir con miedo, verdad?” –le

dice a Deckard antes de salvarlo-. “Eso es lo que significa ser esclavo.” Sentado bajo la lluvia, frente a Deckard,

rememora su vida. En sus palabras hay ahora paz y entendimiento. En su mano

–señal del espíritu santo- tiene una paloma blanca. “Yo he visto cosas que los

humanos no creerían. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C

brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos

se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.” Batty

muere y suelta la paloma. Gaff llega

poco después, y marchándose, le grita a Deckard: “Lástima que ella no pueda

vivir, pero ¿quién vive?”. Cuando llega a su departamento, Deckard nota que la

puerta está abierta. En su cama yace Rachel. Deckard cree, como nosotros, que está

muerta. Pero sólo duerme. Mientras se están yendo –ambos escaparán hacia un

futuro incierto- Deckard descubre en el suelo del pasillo, frente a su puerta, una

pequeña figura de papel plateado. Al levantarla, ve que se trata de un

unicornio. Lo que primero sentimos, es que Gaff

les ha permitido escapar, perdonando así a la replicante. Pero,

¿recuerdan la imagen del unicornio que surcó fugazmente los pensamientos de

Deckard mientras tocaba el piano? ¿Quién tuvo acceso a los recuerdos

implantados de quién, ahora? ¿Quién es ahora un maldito portapieles?

Pienso

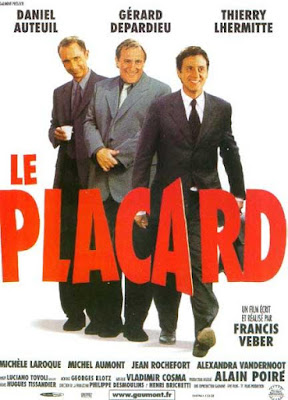

en la primera y en la última escena de una película francesa que se llama El placard. Es el día en el que van a

sacar la foto a los trabajadores de una empresa. Desde el vamos, mientras se

forman para la foto, se hace evidente una jerarquización de los cuerpos según

cargos y relevancia, además de sexo y contextura física. También se presenta,

sin rodeos, uno de los argumentos de la película: justo queda fuera de cuadro

un empleado al que van a despedir muy pronto. No aparece en la foto porque es

como si ya no estuviera. Al rato, en un baño, escuchará la noticia sin ser

notado y su mundo se derrumbará íntegramente.

Pienso

en la primera y en la última escena de una película francesa que se llama El placard. Es el día en el que van a

sacar la foto a los trabajadores de una empresa. Desde el vamos, mientras se

forman para la foto, se hace evidente una jerarquización de los cuerpos según

cargos y relevancia, además de sexo y contextura física. También se presenta,

sin rodeos, uno de los argumentos de la película: justo queda fuera de cuadro

un empleado al que van a despedir muy pronto. No aparece en la foto porque es

como si ya no estuviera. Al rato, en un baño, escuchará la noticia sin ser

notado y su mundo se derrumbará íntegramente.

Es

central en el film el tema de la otredad. Es decir, se vuelve crucial la forma

de entender que en la vida cotidiana –allí, en esa empresa de condones- existe

otro que no soy yo. Ese otro que no-es-yo, funciona de manera intrapersonal

entre todos los personajes de la película. Hay una escena que me parece muy

buena, porque pivotea sobre la semántica del film. Françoise, sobrepasado, le

dice a su vecino que no podrá interpretar a un gay, no podrá fingirlo porque

hasta ese día se comportó de una determinada manera y ahora, de buenas a

primeras, no puede entrar moviéndose o hablando diferente. Entonces el vecino,

que no deja de acariciar un gatito gris, le dice una frase total: vos no tenés

que hacer nada, lo que tiene que cambiar es la mirada de los demás. Así,

Françoise pasará a sufrir una metamorfosis que opera en realidad en los otros. Notamos

un cambio generado en la organización a partir de la llegada del nuevo Pignon que

va a desestructurar las relaciones antes existentes, convirtiéndose él en una

fuerza modificadora de la fuerza instituyente. Como heterosexual, era

percibido como un hombrecito gris, tímido, aburrido y sin audacia. Como

homosexual, se lo ve arriesgado, con carácter, alegre. Cabe preguntarse también

si no hay allí una estereotipación del homosexual a partir de la mirada de un-otro

pseudo progre. Hasta su hijo decide ir a visitarlo –después de verlo en la tele

en un desfile por el orgullo gay- y fumar marihuana. Lo ascienden de puesto,

deja ir por fin a su ex esposa –por

quien siempre sintió nostalgia- y seduce a su ex jefa de sección, quien es la

que descubre el montaje de Pignon para no ser despedido.

Es

central en el film el tema de la otredad. Es decir, se vuelve crucial la forma

de entender que en la vida cotidiana –allí, en esa empresa de condones- existe

otro que no soy yo. Ese otro que no-es-yo, funciona de manera intrapersonal

entre todos los personajes de la película. Hay una escena que me parece muy

buena, porque pivotea sobre la semántica del film. Françoise, sobrepasado, le

dice a su vecino que no podrá interpretar a un gay, no podrá fingirlo porque

hasta ese día se comportó de una determinada manera y ahora, de buenas a

primeras, no puede entrar moviéndose o hablando diferente. Entonces el vecino,

que no deja de acariciar un gatito gris, le dice una frase total: vos no tenés

que hacer nada, lo que tiene que cambiar es la mirada de los demás. Así,

Françoise pasará a sufrir una metamorfosis que opera en realidad en los otros. Notamos

un cambio generado en la organización a partir de la llegada del nuevo Pignon que

va a desestructurar las relaciones antes existentes, convirtiéndose él en una

fuerza modificadora de la fuerza instituyente. Como heterosexual, era

percibido como un hombrecito gris, tímido, aburrido y sin audacia. Como

homosexual, se lo ve arriesgado, con carácter, alegre. Cabe preguntarse también

si no hay allí una estereotipación del homosexual a partir de la mirada de un-otro

pseudo progre. Hasta su hijo decide ir a visitarlo –después de verlo en la tele

en un desfile por el orgullo gay- y fumar marihuana. Lo ascienden de puesto,

deja ir por fin a su ex esposa –por

quien siempre sintió nostalgia- y seduce a su ex jefa de sección, quien es la

que descubre el montaje de Pignon para no ser despedido. Capítulo

aparte merece Félix, interpretado por Gerard Depardieu, un macho alfa jugador

de rugby y maltratador de su esposa Agnes que, ante la noticia de la

homosexualidad oculta de Pignon, comienza a fingir empatía con él. Una mala

broma durante una reunión de directorio, donde se había mostrado la fotografía

y dado marcha atrás con el despido, le hizo pensar a Félix que cualquiera podía

ser echado y que mostrar homofobia podía ser un motivo. Al igual que esos

policías estadounidenses negros que cuando arrestan a un “hermano” de color lo

muelen a palos el doble, como una muestra de que la supremacía blanca los ha

aceptado al darles un arma y una chapa, Félix se pasa para la otra vereda con

la extremada fe de los conversos. Comienza por invitarlo a comer al restaurante

más costoso de la ciudad. Después, le compra chocolates. Más tarde, un pulóver

rosado en una tienda cara. Agnes, su esposa maltratada, lo deja. No deja de

sorprender que el motivo sea la presunta homosexualidad de Félix y no su

machismo. Destrozado, durante un almuerzo en la compañía, Félix se quiebra ante

Pignon y le dice que Agnes lo ha por fin dejado y le pregunta entonces si no

quisiera vivir con él. Ante un no como respuesta, Félix se le tira encima y lo

agarra del cuello. Lo sacan entre cinco y termina en una casa de retiro. Saldrá

al final, para regresar a la empresa y recuperar su puesto.

Capítulo

aparte merece Félix, interpretado por Gerard Depardieu, un macho alfa jugador

de rugby y maltratador de su esposa Agnes que, ante la noticia de la

homosexualidad oculta de Pignon, comienza a fingir empatía con él. Una mala

broma durante una reunión de directorio, donde se había mostrado la fotografía

y dado marcha atrás con el despido, le hizo pensar a Félix que cualquiera podía

ser echado y que mostrar homofobia podía ser un motivo. Al igual que esos

policías estadounidenses negros que cuando arrestan a un “hermano” de color lo

muelen a palos el doble, como una muestra de que la supremacía blanca los ha

aceptado al darles un arma y una chapa, Félix se pasa para la otra vereda con

la extremada fe de los conversos. Comienza por invitarlo a comer al restaurante

más costoso de la ciudad. Después, le compra chocolates. Más tarde, un pulóver

rosado en una tienda cara. Agnes, su esposa maltratada, lo deja. No deja de

sorprender que el motivo sea la presunta homosexualidad de Félix y no su

machismo. Destrozado, durante un almuerzo en la compañía, Félix se quiebra ante

Pignon y le dice que Agnes lo ha por fin dejado y le pregunta entonces si no

quisiera vivir con él. Ante un no como respuesta, Félix se le tira encima y lo

agarra del cuello. Lo sacan entre cinco y termina en una casa de retiro. Saldrá

al final, para regresar a la empresa y recuperar su puesto.